زمن الخير والبركة

ارتبطت طفولتي و شبابي بوجه كنت أراه بصورة شبه يومية، ولم أكن على دراية بمدى تأثيره علي حتي صباح اليوم …

فعندما كان والدي – رحمه الله – وكيلا ثم عميدا لكلية الحقوق، كان هناك شاب يدعى “بدوي” يعمل ساعيا في الكلية. كان شابا نوبيا لا يتعدى العشرين من عمره آنذاك .. كان يتمتع بالذكاء والفطنة ودماثة الخلق .. فأحبه أبي حبا شديداً، وكان يشيد به أينما ذهب. كان فارع الطول، قوي البنيان، بشرته سمراء داكنة وأسنانه ناصعة البياض. كان بشوشا وضحوكا، وكان أبي يتمتع بحس فكاهي قوي، فكان كثيرا ما يداعبه و يمازحه، فتعلو ابتسامته الرائعة وجهه، أو يضحك بخجل وحياء. كان قلبه نقيا وبريئا كالأطفال رغم بنيانه القوي، فيخطف القلب بسهولة و يسر …

تبناه والدي فأصبح يلازمه أينما ذهب .. فإن انتهى من عمله بالكلية صاحبه بدوي وساعده في شراء مستلزمات المنزل من خبز و فواكه بالذات. و إن سافرنا صاحبنا إلي المطار وإن عدنا استقبلنا، وإن قصده والدي لقضاء أي حاجة، أنجز مهامه على أكمل وجه. كان بدوي شديد العرفان لأبي، فعمل معه بإخلاص وتفاني …

و قد ارتبطنا جميعا به ارتباطا وثيقاً، حيث كان دائم الوجود في حياتنا، وأصبح فردا من أفراد أسرتنا.

وعندما عين والدي نائبا لرئيس الجامعة، نقله معه لمبنى إدارة الجامعة، فاستمر تواجده في حياتنا اليومية وتوطدت العلاقة أكثر فأكثر …

ثم انتهى عمل أبي في إدارة الجامعة، وعاد إلي كلية الحقوق. أما بدوي فقد ظل في مبنى إدارة الجامعة حيث استمر فيه حتى انتهاء خدمته …

وشيئا فشيئا تباعدت زياراته لنا بحكم مواعيد عمله ومسؤولياته كرب أسرة – حيث كان قد تزوج وأنجب – ولم نعد نراه بصفة يومية، ولكننا كنا دائما نتابع أخباره، وكان هو من ناحيته يتصل هاتفيا أو يزور والدي في الكلية كلما سنحت له الفرصة …

ومرت السنون، وبطبيعة الحال افترقت الطرق، واقتصرت علاقاتنا على إرسال السلام من خلال أشخاص مشتركين ولا سيما “علي” السائق الذي عمل معنا قرابة الثلاثين عاما، والذي كان حلقة الوصل بيننا وبين بدوي، و مع تقاعد عم علي عن العمل ووفاة والدي انقطعت الصلة به تماما …

حتى صباح اليوم…

فقد مررت على مبنى إدارة الجامعة لقضاء غرض ما، وبمجرد عبوري للباب الرئيسي تدفقت الذكريات، واختلجت في نفسي، ورأيت بوضوح تلك الابتسامة البيضاء الجميلة التي تنم عن قلب صاف وإخلاص وأمانة يصعب وجودها في يومنا هذا.

وأعتراني الحنين فسألت حارس الأمن عن عامل يدعى بدوي .. و لم أكن قد رأيته منذ ثلاثين عاما أو أكثر .. فقال لي إنه تقاعد عن العمل لوصوله لسن المعاش منذ بضعة أعوام، وعرض علي الإتصال به. فوافقت على الفور …

وما لبث أن تعرف على متحدثته حتى أجهش بالبكاء … وانهمرت دموعي عندما ناداني ب “ياسمين هانم” كما كان يناديني في طفولتي. كانت محادثة مؤثرة و مليئة بذكريات زمن جميل .. ولم أستطع تخيله كرجل مسن. فقد تركته في ريعان شبابه، وهو الآن في عقده السابع … وأعتقد أنه لم يتخيلني أيضا في ثوبي الجديد، حيث أنه قد عرفني طفلة صغيرة أو فتاة في سن المراهقة.

و رغم عدم قضاء حاجتي في إدارة الجامعة، وانتصار البيروقراطية كالعادة، إلا إن السعادة قد غمرتني.. فكانت هذه المكالمة بمثابة نافذة فتحت على الماضي الجميل بكل ما يحويه من ذكريات لا تمحى…

بدوي هو أبي الذي يعود للمنزل حاملا ما لذ و طاب من مخبوزات و من فواكه طازجة … وأمي التي تعد وجبة الغذاء .. وعودتي من المدرسة .. وضجيج المنزل ..

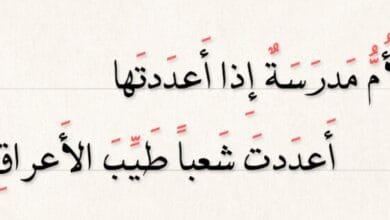

بدوي هو الشلن و الريال والنص فرنك … و”سليم” البقال و”موفق” صبي المكوجي، الذي كان والدي يناديه بـ”مغفل” ليداعبه … بدوي هو القناة الأولي والثانية … ومسلسل الثامنة مساءا … والعالم يغني واخترنا لك وأوسكار ونادي السينما وبانوراما فرنسية وعالم البحار وعالم الحيوان والعلم والإيمان … بدوي هو فصلنا الواسع ذو السقف العالي في مدرستي العريقة في شهر يناير القارس، و السماء تمطر ثلوجا تطرق على زجاج النافذة … فتصيح الأربعون تلميذة في آن واحد .. وتقرر المعلمة قضاء وقت الفسحة في الفصل بدلا من النزول إلى فناء المدرسة .. فتعم الفرحة لكسر الروتين وضرب القوانين الصارمة …

بدوي هو الزمن الجميل الذي لم يعد له وجود .. زمن الضحكة الصافية .. زمن الأمان .. زمن الأب والأم والإخوة .. زمن الخير والبركة …

ربما لن يهم هذا المنشور أحدا سواي … ولكنني أعتقد أن في حياة كل مننا “بدوي” … ملهم ومؤثر .. لا يشيب و إن شابت الوجوه …